气候变暖可能会对全球旱地生态系统的功能发挥构成严重的威胁。丛枝菌根真菌(AMF)群落在维持旱区生态系统稳定性和功能方面发挥着十分重要的作用。然而,AMF群落的组装机制和共现网络模式如何响应气候变暖,进而调节土壤多功能性,目前仍不清楚。

中国科学院沙坡头沙漠研究试验站李新荣课题组在腾格里沙漠利用开顶箱进行了为期3年的增温模拟实验(增温幅度约+0.5°C至+1.6°C),以该地区优势半灌木油蒿(Artemisia ordosica)和灌木柠条(Caragana korshinskii)为研究对象,研究了他们根际土壤中AMF的组装过程和共现网络模式。通过测量15项土壤功能指标(包括养分有效性、生物地球化学循环、微生物活性和微生物生产力),构建了土壤多功能性指数,并采用结构方程模型揭示了AMF群落调控土壤多功能性的机制。

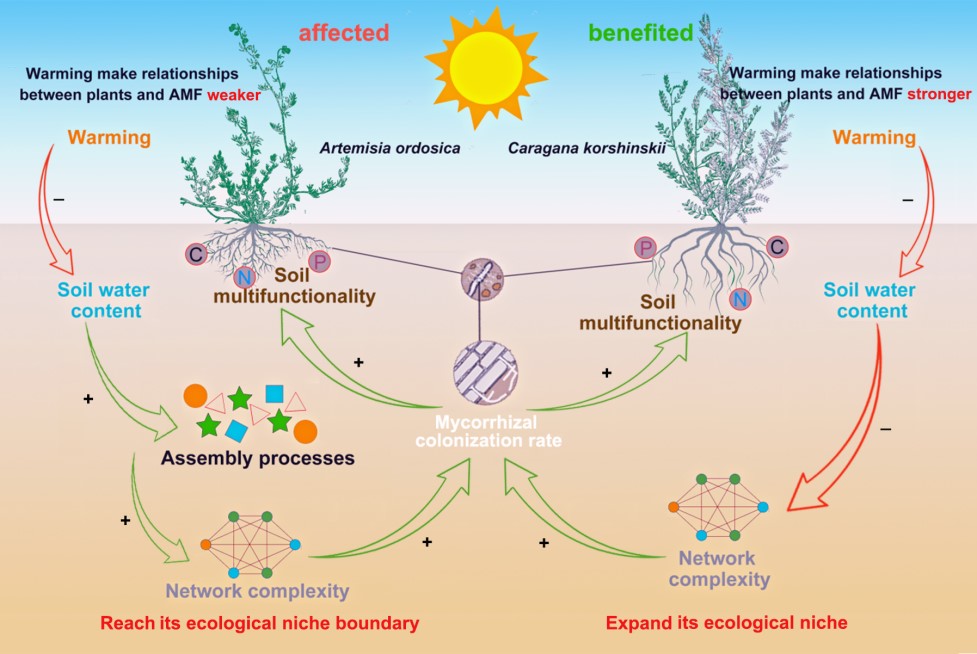

课题组将生态位理论应用于对气候变暖背景下AMF群落的随机过程和网络复杂性对土壤多功能性的影响中,提出了一个概念框架用以机理解释。研究表明,两种供试植物呈现不同的功能响应路径:对于油蒿,增温导致土壤水分含量减少通过“随机性组装-网络瓦解”级联效应抑制菌根定殖率(36%–79%),进而导致土壤多功性下降(54%–172%),其说明油蒿AMF群落的响应已突破其生态位阈值,随机性组装与网络脆弱性共同驱动了系统功能退化。相比之下,变暖导致的土壤水分含量减少通过强化柠条AMF网络的复杂性,维持了较高的菌根侵染率(+11.3-24.5%),从而增强土壤多功能性(+34-45%),柠条AMF的网络复杂性驱动土壤多功能性的增益反映了其生态位扩展潜力。

以上研究揭示了气候变暖背景下旱区生态系统植物-微生物互作的物种特异性响应机制,为预测旱区生态功能演变和制定适应性管理策略提供了重要理论依据。

成果以Warming modulates soil multifunctionality through assembly processes and co-occurrence patterns of arbuscular mycorrhizal fungal communities in drylands为题发表在生态学经典期刊Functional Ecology。西北研究院谢婷博士为论文第一作者,李新荣研究员为通讯作者。研究得到国家自然科学基金的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1111/1365-2435.70134

气候变暖诱导的丛枝菌根真菌群落通过不同机制调控土壤多功能性的概念框架图